Inventaire à la Prévert? Kaléidoscope ou marqueterie de paysages, de monuments prestigieux et de modestes témoignages d'architecture locale? On hésite à qualifier ce nouveau bloc de dix timbres qui nous invite, par un voyage imaginaire en zig-zag, à la découverte d'une France faite de contrastes, de nuances et de beautés.

Chaque timbre est une halte, un arrêt sur image qui témoigne de la diversité et de la richesse inégalées des paysages, des traditions, des monuments de ce pays, pas très grand en superficie, mais qui demeure la destination touristique mondiale numéro un. C'est que la France est riche de trésors les plus variés, héritage complexe du milieu naturel, du travail de l'homme et des « traces » laissées par 2.000 ans d'histoire.

De siècle en siècle, la France a « accueilli des parures nouvelles qui jamais ne l'ont défigurée ni ne l'ont trahie », car chacune de ses régions a su assimiler ce patrimoine légué par nos ancêtres, l'intégrer dans sa propre vie, afin qu'il contribue à forger un pays haut en couleurs.

« La France est un cadre fourni par la nature à l'histoire », a écrit Vidal de la Blache dans son Tableau géographique de la France.

Que l'on se rende du nord au sud ou d'est en ouest, on voit très vite pointer un clocher pittoresque ou majestueux, un château chargé de siècles, une maison à pans de bois, une gentilhommière...

Autoroutes nouvelles et TGV nous permettent de découvrir ou de retrouver ces merveilleux témoins du passé, sources inépuisables de méditations et de rêves, qui font de chacune des vingt-deux régions de France un lieu de sauvegarde de valeurs ancestrales que les Français tiennent à graver sur le disque dur de leur mémoire...

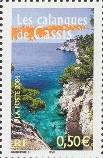

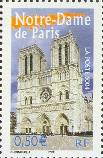

Et tiennent aussi à voir gravées sur leurs timbres-poste, comme cette maison normande à la robuste toiture, l'impressionnant Chambord dans son parc de 5.400 hectares, l'étonnante maison troglodytique, les ailes d'un moulin du Nord, les Calanques de Cassis entre blanc et bleu, le phare du Cap-Ferret veillant sur l'océan et la dune du Pilat, les ruines perchées d'un château cathare, les grandioses gorges du Tarn, le chalet des Alpes au bois bruni par le soleil et enfin Notre-Dame de Paris, « la paroisse de l'histoire de France ».

|

Le Cap Ferret se voit de très loin grâce à son phare dont le puissant faisceau lumineux rouge a une portée de 50 km environ (27 milles) depuis l'océan.

Démoli pendant l'occupation, il a été reconstruit et inauguré en août 1949. Situé du côté nord de l'entrée du chenal d'accès au bassin d'Arcachon, il se présente, au milieu d'une forêt de pins, sous la forme d'une tour tronconique de 58 mètres de haut, avec un dernier étage de couleur rouge.

Entièrement automatisé, il n'a plus de gardien. Après la montée de 258 marches, c'est un magnifique panorama qu'i! nous offre: toute la presqu'île du Cap, le bassin d'Arcachon, la dune du Pilat, grand site national classé depuis 1978 et les passes d'entrée vers l'Océan.

Construite en pans de bois, elle repose sur un soubassement de maçonnerie. Les colombages de bois, peints en rouge foncé ou en brun-noir, offrent des combinaisons droites, obliques ou croisées très variées. La toiture est en chaume, parfois en tuiles plates avec des pentes très accentuées. Elle déborde largement et marque une inflexion au-dessus des lucarnes.

Construit en matériaux du sol et des forêts de la région, le chalet est en harmonie avec son environnement. Il est caractérisé par un large emploi du bois et les troncs équarris de sapin rouge ou de mélèze prennent une belle couleur brun-rouge sous l'effet du soleil.

Son vaste toit pentu est en lattes de bois, en pierre sèche ou en ardoises du pays. Tout au long de la façade tournée vers le soleil du grand chalet avec double étage, court un immense balcon de bois à balustrades sculptées. On pourra y mettre la provision de bois pour l'hiver.

Entre terre et mer, entre blanc et bleu, entre falaises et criques: un spectacle à vous couper le souffle! 16 kilomètres de long sur 3 kilomètres de large: c'est le massif des « Calanques ». Un nom qui viendrait du mot provençal « cala » signifiant « pente raide ». Jacques-Yves Cousteau le décrit comme le plus beau site marin français.

Des eaux transparentes, des falaises déchiquetées par la mer et le vent, un lieu de refuge pour de nombreuses espèces de la faune et de la flore (thym, romarin, pin d'Alep, chêne kermès, coronille, asters sauvages ...), une invitation pour les alpinistes audacieux et chevronnés. Entre Cassis et Marseille, c'est une succession de criques dominées par les imposantes falaises calcaires à l'éclatante blancheur du Cap Canaille qui tombent à pic dans le bleu profond de la mer. Port Miou, Port Pin, En Vau, l'Oule, Devanson, Œil de verre, Sugiton, Morgiou offrent une succession de sites sauvages à la mystérieuse et inoubliable beauté.

Commencée en 1163 - ce serait « avec les oboles des vieilles femmes qu'a été en grande partie construite la cathédrale de Paris » - elle fut achevée presque entièrement pendant le règne de Philippe Auguste.

Ses tours et sa façade avec ses trois portails sculptés (au Moyen Age, les statues polychromes se détachaient du fond doré), seront édifiées entre 1200 et 1250.

Elle sera la cathédrale des grands événements religieux et politiques. En 1302, Philippe Le Bel y tiendra les premiers états généraux du royaume. Couronnements, mariages royaux, services funèbres s'y succèderont. En 1687, Bossuet y prononcera l'oraison funèbre du Grand Condé. Puis viendra le temps des dégradations et des destructions des révolutionnaires...

En 1841, on décida une restauration de l'édifice, inspirée par le mouvement romantique dont Victor Hugo (1831) fut le plus illustre représentant.

Au centre du parvis de « la plus parfaite des cathédrales », une dalle de bronze marque le « kilomètre 0 » des grandes routes nationales de l'Hexagone. Ainsi, toute la France mène à Notre-Dame, monument majeur de l'art gothique et « paroisse de l'histoire de France ».

Emis le 6 janvier 1947, un timbre Notre Dame de Paris, dessiné et gravé en tailledouce par Jules Piel (YT776 - Dallay 792) affranchissait la lettre simple pour le régime international.

Le moulin fait partie du paysage et témoigne de l'esprit inventif de l'homme qui lui a mis des ailes, là où il y avait du vent et des roues à eau, là où les cours d'eau étaient nombreux. Il est construit en bois, en pierres ou en briques, selon les endroits.

C'est vers le XIIème siècle que l'on signale des moulins à vent en Europe: ils servaient à moudre le grain et à pomper l'eau dans les mines. Ces étranges machines tournantes remplaçaient les animaux pour ces travaux harassants.

Il existe deux grands types de moulins: les moulins pivots qui sont les moulins du Nord, construits totalement en bois. C'est par vent de face que les ailes donnent le meilleur rendement. Parmi les moulins pivots, on distingue les moulins caviers, petits moulins pivots posés sur une construction solide en forme de tronc de cône (en briques, le plus souvent), et les moulins à bascules ou moulins araignées (à usage familial) comportant parfois une plaque de bois verticale placée à l'opposé des ailes et qui agit comme une girouette pour les mettre au vent à tout moment.

Les moulins tours, plus répandus dans le Sud, ont remplacé, dans certains endroits du Nord, les moulins pivots brûlés durant la guerre de Cent Ans. On les trouve surtout sur le rebord de l'Artois et dans la région de Lille. En 1835, on comptait, dans la région du Nord, 1.728 moulins à vent et à eau. La fête des moulins est passée: elle a eu lieu le 20 juin 2004 ! En philatélie, c'est une thématique qui a du succès et pour laquelle les flammes illustrées ne manquent pas.

Né au sud du mont Lozère, le Tarn, rejoint par plusieurs torrents, a creusé, dans la masse calcaire des causses, un canyon grandiose : les Gorges du Tarn, « grand site national », situées à 15 kilomètres de Millau. Séparant le causse Méjean du causse de Sauveterre, elles forment une rainure profonde de 400 à 600 mètres sur une cinquantaine de kilomètres. Et d'Ispagnac, jardin de la Lozère, au Rozier où le Tarn entre en Aveyron, c'est une succession de perspectives et de sites admirables: défilés, cirques et chaos rocheux.

L'eau se faufile entre des parois hautes d'une centaine de mètres, sculptées par l'érosion en formes extraordinaires. Les falaises abritent les vautours et les buses, et les grottes accueillent les chauves-souris.

Ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle que les gorges du Tarn ont attiré la curiosité des touristes. Une route tracée au fond des gorges permet d'en suivre le parcours. Les randonneurs pédestres empruntent les sentiers des hautes corniches du causse Méjean, mais le plus beau spectacle offert reste incontestablement celui de la descente du Tarn en barque ou en canoë.

Le timbre émis en 1965 (YT 1438, Dallay 1473) dessiné et gravé par Gandon, intitulé Gorges du Tarn (Lozère) représente le cirque des Baumes.

C'est là une manière bien particulière de se loger! De nombreuses régions de France partagent ce même patrimoine insolite : l'habitat troglodytique. La maison creusée dans la roche a traversé les siècles et, aujourd'hui, elle est à nouveau habitée. Sa pièce principale est creusée de diverses alcôves. On y voit la niche qui abrita la lampe à huile, la cheminée, l'évier, le puits creusé près de la porte d'entrée, la soue pour l'élevage du cochon.

L'Anjou possède l'un des plus vastes ensembles troglodytiques d'Europe avec des dizaines de kilomètres de souterrains.

En Indre-et-Loire, la vallée troglodytique des Goupillières, à Azay-le-Rideau, nous livre la façon de vivre dans ces fermes taillées à flanc de coteau. Près de Vendôme, on découvre le village troglodytique du Trôo (site classé) par un dédale de petits sentiers et de rues superposées.

Dans le département du Vaucluse, les habitations du village de Barry situé à quelques kilomètres au nord de Bollène, ont été creusées dans du grès calcaire tendre. Des travaux de mise en sauvegarde et de restauration ont été effectués par des jeunes et des bénévoles, au cours de « chantiers d'été ».

Situé à 15 kilomètres à l'est de Blois, né des rêves de François 1er, roi de tous les excès et de la démesure, cet impressionnant château surgit au détour d'une allée, tel un palais de contes de fées ou de roman médiéval. Il fallut un peu plus de trente ans, à partir de 1519, pour mener à bien sa construction sur un endroit retenu: un relais de chasse sur un terrain marécageux, en bordure d'une forêt giboyeuse. Avec le domaine qui l'entoure, il forme un ensemble unique en Europe. Le plus vaste chef-d'œuvre de l'architecture Renaissance doit son originalité à son plan. Un quadrilatère - le donjon - flanqué aux quatre angles de tours rondes de 20 mètres de diamètre qu'enveloppe un autre quadrilatère flanqué aussi de quatre tours rondes.

Au centre du donjon, son plus extraordinaire et son plus beau morceau d'architecture est un immense escalier à double rampe en spirale: l'une pour la montée, l'autre pour la descente. Les rampes se chevauchent l'une au-dessus de l'autre alternativement, de sorte que deux personnes, l'une montant, l'autre descendant, ne peuvent se rencontrer.

Le château, d'autre part, possède 14 grands escaliers et 70 escaliers secondaires.

La chapelle, située à l'angle nord-ouest, commencée sous le règne du roi Henri II, fut achevée, au XVIIème siècle, par Mansart. Louis XIII et Louis XIV y résidèrent. La troupe de Molière y donna les premières représentations de Monsieur de Pourceaugnac (1669) et du Bourgeois gentilhomme (1670).

Aujourd'hui, il appartient à l'Etat. Jusqu'au 7 octobre 2004, s'y déroule l'exposition « De l'Italie à Chambord, la chevauchée des princes », organisée par la Maison de la Chasse et de la Nature (Rens. tél : 02.54.50.50, http://www.chambord.org).

Dessiné et gravé en taille-douce par Gandon, et émis en mai 1952, un timbre Château de Chambord (YT 924, Dallay 943) affranchissait alors la carte postale par avion pour l'Afrique du Nord.

Nid d'aigle haut perché sur son rocher au-dessus des Corbières, le château de Peyrepertuse, impressionnante forteresse, évoque la violente « guerre sainte » lancée de 1209 à 1229 par les barons français et la papauté contre les pays de langue d'oc. La France et le Languedoc ne sont alors pas encore réunis. Les pays du nord de la Loire se trouvent sous le régime de la féodalité le plus rude, tandis que les seigneurs du Sud ouvrent les portes de leurs châteaux aux troubadours... grands vecteurs de la communication.

Et l'Occitanie devient ainsi l'un des foyers les plus brillants de l'hérésie cathare, cette « religion nouvelle », ce « christianisme différent » contre lequel lutte le pape Innocent III : on se proclame chrétiens, mais on rejette l'Ancien Testament et les rites de l'Eglise catholique...

Le château de Peyrepertuse échappera au massacre et à la destruction durant la dramatique croisade contre les Albigeois, car Guilhem, son détenteur, fera le choix, en 1217, de négocier sa soumission avec Simon de Montfort.

Peyrepertuse est classé au titre de monument historique depuis 1908.

Ces dix timbres sont vendus uniquement sous forme de bloc. Il ne sera pas possible de les obtenir à l'unité. La Poste, cependant, les propose, comme elle l'a fait pour les autres blocs de la série « Portraits de région », sous la forme d'un carnet de voyage à travers la France contenant « les dix timbres comme vous ne les trouverez nulle part ailleurs ». Ce carnet de 40 pages joliment illustrées de dessins au crayon et d'aquarelles de Jeanne Elisabeth Maupin, contient, entre autres, en effet, dix feuilles gommées et illustrées comportant chacune un timbre du bloc situé en bas et à droite de la page, ainsi que huit pages de textes ou de citations. Cette série des dix timbres se trouvera également, comme les précédentes, dans le livre timbré Portraits de régions, un ouvrage de 96 pages aux abondantes illustrations.

| Reproduction interdite © La Poste 2004, Timbres magazine 09/2004 |